三湘都市报7月24日讯(文/视频 全媒体记者 高煜棋 通讯员 乐梧亭 罗文嘉 邵美琪)长沙76岁的潘正平老人家里,有一面特殊的“墙”,是由一百多块刻着不同文字、产生于不同年代的长沙老建筑红砖砌成的“历史墙”。

这位曾经的机械设计工程师,用了整整36年时间,从城市拆迁的废墟中一块块收集、整理,将自家客厅打造成了一座独特的“红砖收藏馆”。每一块砖,都是他眼中长沙百年变迁的无声见证。

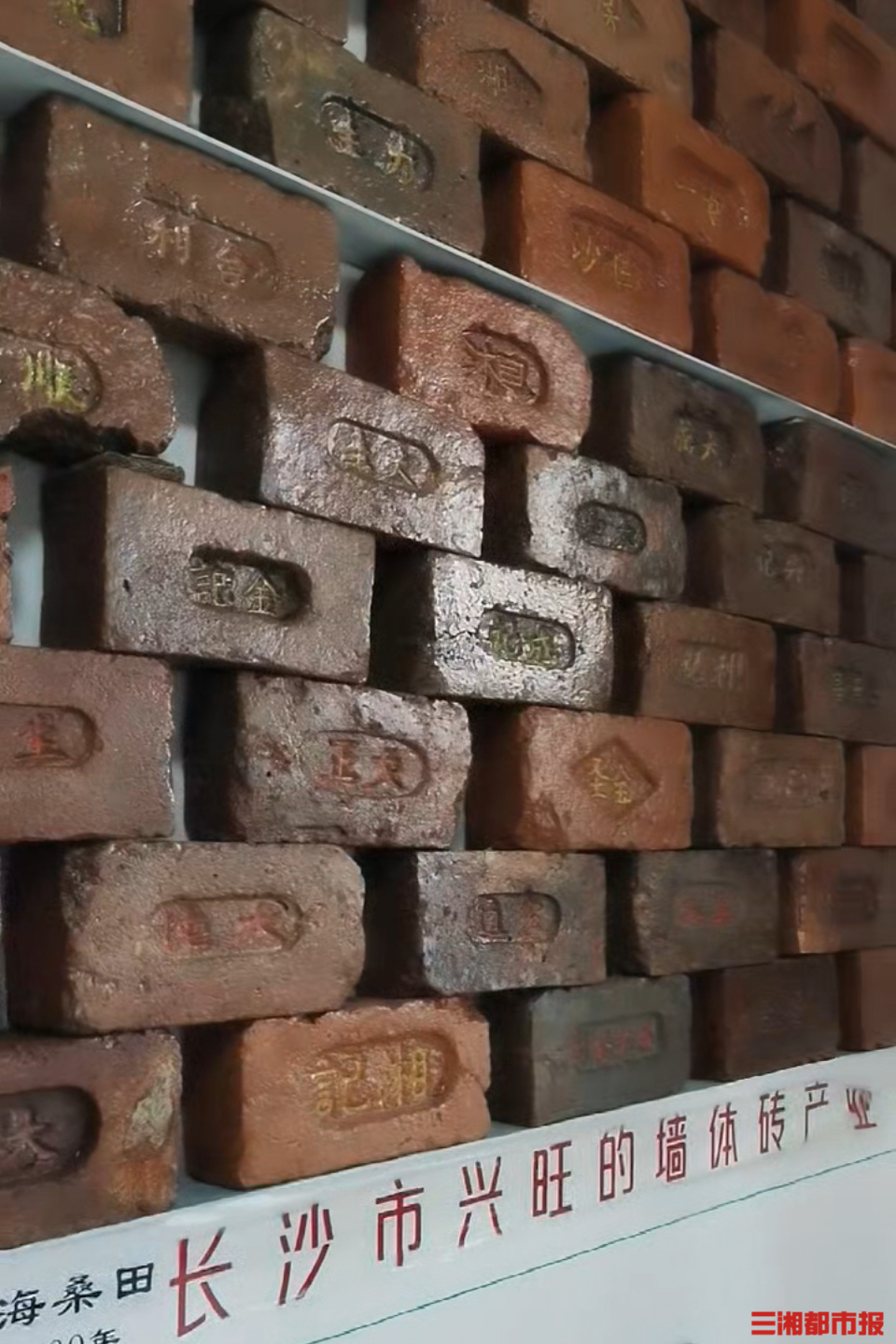

(潘正平家中收藏的老建筑红砖)

拆房现场的“技术员眼光”

潘正平是从40岁那年开始“搬砖”的。20世纪80年代,长沙大规模旧城改造,身为一名机械设计工程师,他骑着摩托车穿梭于黄兴路等地的拆迁现场,吸引他的正是废墟中那些带着文字印记的红砖。

“那时候到处拆房子,我看到砖上的字,觉得这能代表一段历史。”潘正平回忆道,“别人眼里是破砖烂瓦,我觉得里面有学问。”源于技术员视角的好奇,成了他收藏的起点。

起初,潘正平的特殊收藏并未获得支持,家人、朋友均表示无法理解。更令他生气的是,早期存放于屋外的藏品,被人顺手拿走了不少。“别人以为这是不要的砖头,我只能慢慢再找、再补。”潘老坦言,这份在旁人看来“无用”甚至“怪异”的爱好,他默默坚持了30多年。

(潘正平介绍家中收藏的老建筑红砖)

砖上“密码”展现城市年轮

走进潘正平家的客厅,百余块红砖被精心嵌于墙面。每块砖都经过他特殊处理,先刷一层薄泥浆,再涂上光油,让这些承载历史印记的红砖在融入现代居所时更显整洁,“光油也易于去除,确保砖体原始信息可考。”

在潘正平眼中,一块块红砖远非沉默的建筑材料,它们身上刻着长沙历史的“密码”,“看这块,上面刻着‘复中’,恢复我中华,这是抗战时期留下的,很有民族使命感。”这块红砖,是他当年在湘雅医院附近的拆迁老屋中寻获的。砖上的文字,无声诉说着烽火岁月里的家国情怀。

潘正平的收藏,更是一部用实物书写的城市发展简史。他通过砖上的文字和规格演变,梳理出清晰的脉络:早期的“洋砖”带着英文标识,是国外引进制砖机的产物;后来国产红砖上出现了中文名称;新中国成立后,国家标准化管理委员会制定了统一规格,终结了之前五花八门的红砖尺寸。

“1952年以前,每块砖的尺寸大小误差能有5毫米,给建筑设计带来很大麻烦。”潘正平解释道。红砖规格的统一,也映射着城市建设走向规范化。他的收藏中,还包含了一块来自宁夏固原的古砖,被他视为中国早期城池建筑的见证。

如今,红砖房已不多见,潘正平“搬砖”的日子也基本结束。每当访客面对满墙红砖,从最初的疑惑不解到发出由衷赞叹时,潘正平都会发自内心地快乐。他最大的心愿是“抛砖引玉”,“希望更多爱好者参与进来,一起完善长沙这段近代史的记录。”

(潘正平研究家中收藏的老建筑红砖 受访者供图)

责编:高煜棋

一审:高煜棋

二审:黄娟

三审:张军

来源:三湘都市报